Tags

Related Posts

Share This

i profumi e la frontiera

Che grado di parentela c’è fra l’odore, il profumo e la puzza?

Che grado di parentela c’è fra l’odore, il profumo e la puzza?

Sono stata a una fiera della profumeria di nicchia, in un’atmosfera milanese assai, e pure molto rarefatta, di quel glamour che sa trasformarsi in eleganza solo raramente, quando dietro un’armatura di compostezza formale riesci a vedere una luce dentro un occhio.

Operatori a parte, molte visitatrici con tacchi apocalittici, molte ragazze esangui e senza forme, come organismi viventi dai quali la linfa vitale fosse stata estratta a viva forza.

Certi odori mi hanno fatto male.

Il troppo dolce di certi fiori mi rimandava a un odore disgustoso di putrefazione di petali, foglie e insetti nella terra umida; mi trapanava la radice del naso; metteva in discussione l’idea stessa del fiore.

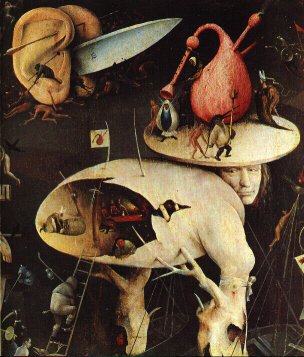

La scriteriata intensità animale di certe basi trascinava al suolo tutto il potere aereo ed evocativo delle nuvole dei profumi, come un sordido gioco di ruolo in cui, invece di avere il coraggio di dichiararci bestie nelle azioni, noi che odoravamo fossimo chiamati all’esercizio cerebrale di immaginarci immersi nell’orrore del «Giardino delle delizie» di Bosch, divorati e persi nelle interiora rivoltanti di mostri osceni e demoniaci, ma intanto ancora tutti salvi e al sicuro a camminare sul nostro binario civilizzato e sobrio.

Il parossismo di spezie, toni ambrati e legnosi ti prendeva alle spalle come un aggressore violento senza motivo, ti scuoteva dal tuo equilibrio, ti lanciava in una telenovela fasulla di spiritualità orientale, come per rasserenare la tua coscienza che si sentiva sporca di tutto quel capitalismo, di quell’esaltazione dell’immagine vuota, del «ma sì, siamo tutti ricchi» che respiravi via pori incamminandoti lungo i corridoi tutti neri.

L’esile evanescenza di certi profumelli con pretese di raffinatezza aveva la tempra del baby talco senza nemmeno avere la minima persistenza necessaria ad attivare l’interruttore della memoria.

I toni poveri e banali degli agrumi diventavano esche con cui conficcare ami acuminati nella tua povera gola di pesce confuso dalla nota iniziale di freschezza che poi si trasformava nella monotona ossessione di un odore aggressivo sempre uguale a se stesso, oleoso, piatto e penetrante.

Non è vero che dopo aver annusato un certo numero di profumi il resto si perde e non si memorizza.

Non è sempre vero, perlomeno.

Ma ieri io sono andata in overdose.

Me li ricordo tutti, gli odori che ho sentito. Quando li riporto alla memoria riesco a rivedermi nel luogo preciso in cui li ho annusati e li ho fatti entrare in relazione con me; rivedo le condizioni di luce; risento i rumori.

Un odore non è mai solo un affare di naso.

È il trionfo della sinestesia e della memoria.

Tutt’e due sono cose con cui occorre andare estremamente cauti.

Uscendo dalla fiera, sentivo l’odore dei gas di scarico delle auto e quasi mi sembrava di essere in grado di distinguere da quali motori uscivano, se Fiat o Volkswagen; se diesel o benzina.

In treno, era come se riuscissi a distinguere la diversità dell’odore dell’alito di tutti quelli che mi stavano intorno.

Qualche traccia sonora di quegli odori ce l’ho ancora addosso, dentro, nel naso, davanti agli occhi; ancora la tocco.

E mi è parso di capire con chiarezza una sola cosa, fra le tante che invece ancora vagano in giro per il mio corpo in cerca di una risposta: che non sempre «naturale» è bello; che non sempre «artificiale» è brutto.

Come sempre, mi pare, le cose cruciali sono due: l’autenticità, e cioè il non pretendersi ciò che non si è; e l’armonia, e cioè la capacità di creare un equilibrio nel dinamismo.

In una parola, la capacità di gestire la complessità e di metterla a disposizione.

Scrittrice e giornalista, ho lavorato per oltre vent'anni nei quotidiani, dimettendomi in agosto 2012 da un contratto a tempo indeterminato.

Ho scritto il noir

Scrittrice e giornalista, ho lavorato per oltre vent'anni nei quotidiani, dimettendomi in agosto 2012 da un contratto a tempo indeterminato.

Ho scritto il noir

Wow! Grandissimo post. Direi quasi inebriante.

odorare è il senso meno verbalizzabile che esista e l’arrampicarsi di te Federica in mezzo alla percezione è montagna russa tridimensionale! che fallisce ad ogni rigo, cogliendo così il bersaglio!

v

Bello Federica, bello.

Il tuo naso ha capito in poche ore quello che molti si ostinano a non capire dopo anni.

Sei una persona nobile, perchè come dice un mio maestro profumiere, la bellezza dei profumi è destinata solo agli animi nobili.

Agli altri lasciamo la puzza della falsità.