l’addio, 1995

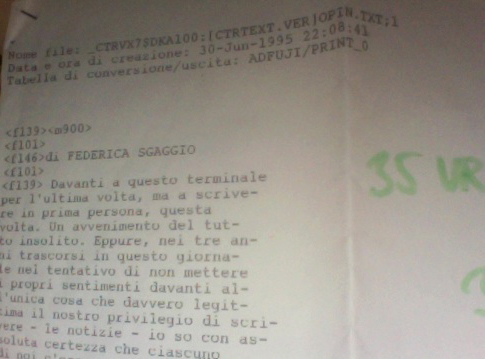

Quando i due fogli uscirono dalla stampante, erano le 22:08:41 del 30 giugno 1995.

Il nome del file, sul menabò, era 35VR3A.

È l’ultimo pezzo che ho scritto per il primo quotidiano locale per cui ho lavorato, la Cronaca di Verona e della provincia, fondato da Paolo Pagliaro, ora a La7 con Lilli Gruber; era il giornale in cui ero stata assunta come praticante.

Si chiudeva.

Quella era l’ultima edizione.

Riordinando casa, questo pezzo è saltato fuori.

Sono molto impressionata dalla linearità dello sviluppo del mio pensiero intorno alla mia (ex?) professione.

Ecco il testo.

Davanti a questo terminale per l’ultima volta, ma a scrivere in prima persona, questa volta. Un avvenimento del tutto insolito.

Eppure, nei tre anni trascorsi in questo giornale nel tentativo di non mettere i propri sentimenti davanti all’unica cosa che davvero legittima il nostro privilegio di scrivere – le notizie – io so con assoluta certezza che ciascuno di noi c’era, eccome, nelle cronache che scriveva.

Forse è questo, che mancherà a Verona: ragazzi che scrivevano senza mai credere di compilare soltanto un bollettino, consci di andare in Comune, in tribunale, nelle sedi dei partiti, e in qualsiasi altro posto dove lo conducevano le esigenze del lavoro, unicamente in nome di tutte le persone che stanno a casa e che hanno il diritto di avere i propri «inviati» qua e là per la città.

E non mi importa niente capire se tutto questo si chiami «professionalità»: eravamo noi, e il problema della «professionalità» non ce lo siamo mai posto.

[Parte espunta dal direttore] La mia ambizione, del resto, era che i miei pezzi facessero compagnia ai lettori mentre erano in bagno, perché è l’unico luogo dove nessuno porterebbe qualcosa di noioso. [Fine della parte espunta dal direttore]

Tento di dire a me stessa che i cinesi, per definire la «crisi» e l’«opportunità», hanno un unico ideogramma.

Tento di convincermi che non c’è altra possibilità se non quella di convertirsi alla «flessibilità» del mercato del lavoro: ce l’hanno detto in tanti, in questi anni; e forse non a caso erano coloro che mai avrebbero avuto il problema di digerirne le conseguenze.Perché è vero che non dobbiamo sentirci sconfitti; ma è anche vero che collettivamente siamo sconfitti, perché è morto un progetto.

Da domani?

Io mi sento di chiedere ai colleghi che ce l’hanno, un luogo nel quale esercitare la loro professione, di raccogliere le notizie anche per me.L’unico «appello» che il mio stato d’animo riesce a distillare è rivolto agli individui: sotto i miei piedi di cittadina e di giornalista sento mancare un terreno collettivo dove tutto questo – il bisogno di notizie, il bisogno di vigilanza sul potere, il bisogno elementare (e se fosse un diritto?) di avere un alleato – riesca ad avere il suo vero nome: quello di «politica».

Sono passati diciassette anni, e ancora sono d’accordo con me stessa.

Ancora scriverei lo stesso.

Ancora mi richiamerei alla politica. Sono impressionata dal fatto che già allora – a «tangentopoli» ancora fresca, a poco tempo dall’insediamento del primo governo Berlusconi, a pochissimo dall’elezione della prima sindachessa veronese di Forza Italia – avevo la percezione dell’inesistenza della politica.

Ancora mi riferirei alla notizia come unica fonte di legittimazione dello scrivere: altro che voli pindarici.

Ancora inviterei i colleghi a cercare le notizie anche per me.

A questo specifico proposito aggiungo solo una cosa.

Che poco tempo dopo, incontrandolo a una festa, un collega che poi sarebbe diventato mio caposervizio nel giornale da cui ora mi sono dimessa, davanti a un’intera tavolata, disse questo:

Meno male che avete chiuso, va’.

Almeno, la sera non facciamo più il giro delle notizie di nera, e lavoriamo con calma senza paura di prendere buchi.

Se si legge, il collega di cui parlo probabilmente si riconoscerà.

Ma si ricorderà certamente che alle sue parole già reagii a quella festa.

Un vestito scollato e i tacchi alti non mi hanno mai impedito di dire quello che pensavo.

E ora che sto mangiando un paio di grissini in attesa di tornare a rimetter ordine, nemmeno la tuta da casa mi può impedire di dire che uno dei maggiori problemi di questo Paese a me sembra che sia il giornalismo; e che uno dei maggiori problemi del giornalismo a me sembra che siano i giornalisti.

Scrittrice e giornalista, ho lavorato per oltre vent'anni nei quotidiani, dimettendomi in agosto 2012 da un contratto a tempo indeterminato.

Ho scritto il noir

Scrittrice e giornalista, ho lavorato per oltre vent'anni nei quotidiani, dimettendomi in agosto 2012 da un contratto a tempo indeterminato.

Ho scritto il noir

Quell'”authoress’cut” nel bagno è carino. Il direttore (era Pagliaro? mah, a 8 1/2 i suoi pezzi non mi esaltano) poteva lasciarlo. O c’erano problemi di spazio?

No. All’epoca il direttore era un altro giornalista. Si chiama Giuseppe Brugnoli. Era stato a lungo il direttore dell’Arena.

L’inciso me l’ha fatto levare spiegandomi che se l’avessimo lasciato la gente avrebbe detto «che la Cronaca era un giornale che faceva cagare».

XD beh, giunti a quel punto ormai… ma capisco